Greffes

Une greffe consiste à ajouter un tissu osseux ou gingival dans une zone de la bouche qui en manque. Cette intervention permet de rétablir la structure naturelle de la mâchoire et de garantir un bon fonctionnement du système bucco-dentaire. Les dentistes proposent souvent ce type d’intervention en amont d’une pose d’implant, surtout lorsque l’os ou la gencive présente un volume insuffisant pour assurer la stabilité nécessaire.

Mais la greffe ne se limite pas aux implants. En effet, elle joue également un rôle essentiel dans la prévention des maladies parodontales, l’amélioration du confort buccal et le maintien d’un équilibre esthétique. Selon les besoins du patient, trois types de greffes peuvent être envisagés : osseuse, sinusienne (sinus lift) ou gingivale.

Pourquoi envisager une greffe dentaire ?

Différentes raisons expliquent la perte de tissu osseux ou gingival. Une extraction ancienne, une inflammation chronique des gencives, un traumatisme ou encore le vieillissement naturel peuvent tous entraîner une diminution du volume nécessaire à un bon maintien dentaire.

Dans ce contexte, la greffe dentaire devient une solution pertinente. Elle permet de reconstituer un support solide et sain avant toute intervention prothétique. En parallèle, les greffes gingivales renforcent les tissus mous autour des dents, réduisent les sensibilités et améliorent la stabilité des dents naturelles.

Avant toute décision, le praticien réalise un bilan clinique complet. Grâce à des examens radiologiques précis, comme le scanner 3D (cone beam), il évalue les volumes disponibles et établit un plan de traitement personnalisé.

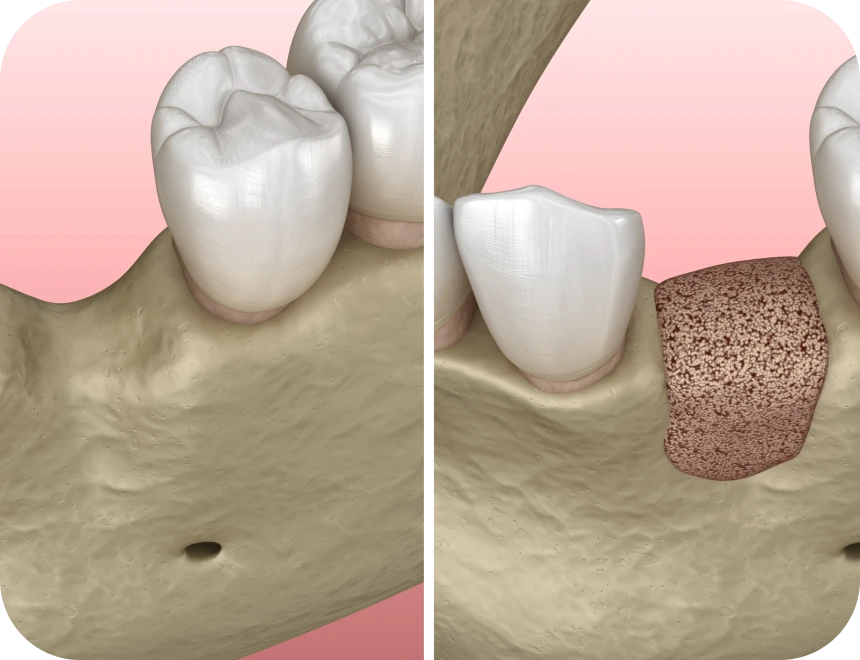

Les greffes osseuses

La greffe osseuse vise à reconstruire une partie du squelette maxillaire ou mandibulaire qui a perdu de sa densité. Cette perte osseuse peut survenir progressivement, parfois sans douleur, après une extraction ou une maladie parodontale avancée.

Sans un support osseux suffisant, la pose d’un implant dentaire devient compromise et la stabilité prothétique difficile à assurer. La greffe permet donc de restaurer le volume nécessaire pour retrouver à la fois la fonction masticatoire et l’harmonie esthétique.

Pour redonner du volume à l’os, le praticien insère un greffon dans la zone déficiente. Ce greffon peut provenir de différentes sources :

- Autogène : prélevé directement sur le patient, souvent dans la mâchoire inférieure.

- Allogène : issu d’un autre individu et préparé en laboratoire.

- Xénogène : d’origine animale, généralement bovine.

- Alloplastique : composé de matériaux synthétiques compatibles avec le tissu humain.

Chaque type de greffon présente ses spécificités. Le choix dépend à la fois du volume à restaurer, de la zone concernée et de l’historique médical du patient. Dans tous les cas, le greffon agit comme un échafaudage. L’os du patient, stimulé par cette structure, se régénère progressivement autour de celle-ci.

Souvent, le praticien ajoute une membrane protectrice pour guider la régénération et éviter que les tissus mous n’envahissent l’espace réservé à la croissance osseuse. Cette étape optimise le succès de la greffe.

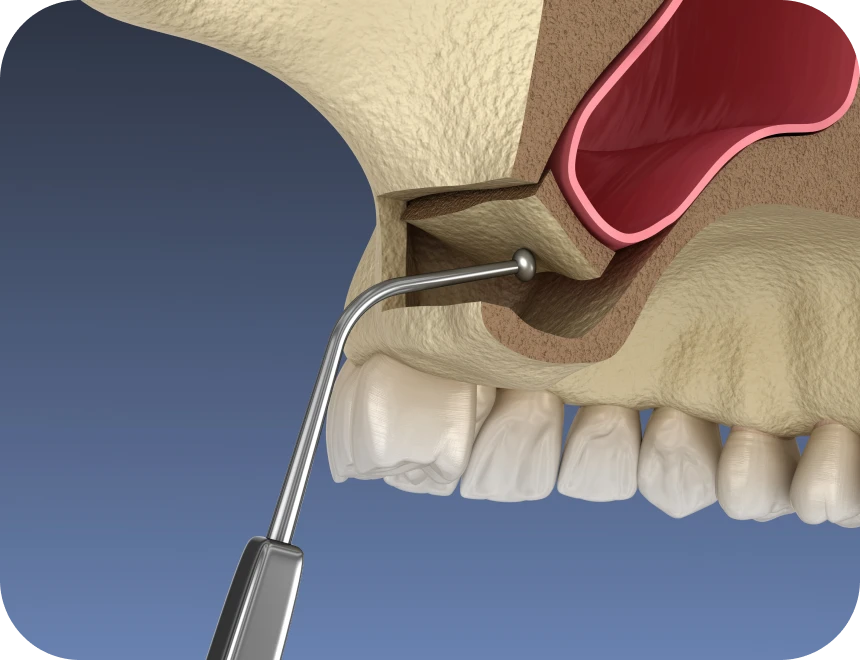

Les greffes de sinus (sinus lift)

Dans les régions postérieures du maxillaire, la hauteur osseuse est parfois limitée par la proximité du sinus. Pour compenser, les praticiens recourent à une greffe de sinus, ou sinus lift.

Cette technique consiste à soulever délicatement la membrane qui tapisse le fond du sinus. Ensuite, le praticien insère un matériau de comblement entre cette membrane et l’os sous-jacent. Ce remplissage crée un volume suffisant pour accueillir un implant en toute sécurité.

Deux techniques principales existent :

- La voie latérale : le professionnel accède au sinus par la paroi latérale de la mâchoire. Cette méthode convient aux pertes osseuses importantes.

- La voie crestale : le praticien passe directement par le site prévu pour l’implant, ce qui réduit l’invasion chirurgicale. Cette approche fonctionne bien lorsque la hauteur osseuse manque légèrement.

Le sinus lift se déroule sous anesthésie locale et nécessite une planification rigoureuse. Le chirurgien-dentiste s’appuie sur des images radiographiques pour ajuster précisément le volume à greffer. En général, le temps de cicatrisation s’étale sur plusieurs mois. Toutefois, dans certains cas, la pose de l’implant peut avoir lieu en même temps que la greffe.

Les greffes de gencive

La gencive protège les dents et stabilise les tissus autour d’elles. Lorsqu’elle se rétracte, plusieurs conséquences apparaissent : exposition des racines, sensibilités dentaires, gêne au brossage et risque accru d’inflammation.

Pour corriger ces situations, la greffe gingivale représente une solution adaptée. Elle permet de reconstituer une gencive suffisante, tant en hauteur qu’en épaisseur. De plus, elle contribue à l’équilibre fonctionnel et esthétique de la bouche.

Parmi les techniques disponibles, on retrouve :

- La greffe libre épithélio-conjonctive : le praticien prélève un fragment de tissu au niveau du palais, qu’il applique sur la zone à traiter.

- La greffe de tissu conjonctif enfoui : cette méthode permet de recouvrir une racine exposée sans modifier l’apparence de la gencive.

- La greffe allogénique : issue de tissus humains traités, elle offre une alternative lorsque le prélèvement au palais n’est pas possible.

Toutes ces interventions s’effectuent sous anesthésie locale. Le praticien veille à préserver les tissus voisins et à assurer une cicatrisation rapide. L’hygiène bucco-dentaire joue ici un rôle central. Le patient doit suivre des consignes précises pour maintenir la zone propre sans l’irriter.

Déroulement d’une greffe dentaire

Une greffe dentaire repose sur une planification rigoureuse. Le déroulement suit plusieurs étapes, pensées pour garantir à la fois la sécurité du patient et l’intégration optimale du tissu greffé. Chaque phase joue un rôle clé dans la réussite globale du traitement.

1. Consultation et bilan

Le patient commence par une consultation. Le chirurgien-dentiste examine la bouche, évalue l’état général des tissus et interroge sur les antécédents médicaux. Des radios panoramiques ou un scanner 3D complètent ce bilan.

2. Élaboration du plan de traitement

Sur la base des examens, le praticien propose un plan précis. Il définit le type de greffe à réaliser, la date de l’intervention, les soins post-opératoires et le calendrier global du traitement. Cette transparence permet au patient de se préparer sereinement.

3. Réalisation de l’intervention

Le jour de l’intervention, le praticien commence par désinfecter la zone à traiter. Sous anesthésie locale, il insère le greffon, parfois accompagné d’une membrane protectrice. Puis il referme la gencive avec des points de suture. L’intervention dure généralement entre 30 minutes et une heure, selon la complexité du geste.

4. Phase de cicatrisation

Après l’intervention, la cicatrisation débute. Durant cette période, le tissu greffé s’intègre progressivement au tissu environnant. Le patient doit suivre des consignes strictes : éviter les efforts physiques, adopter une alimentation douce, maintenir une hygiène adaptée, et respecter le traitement médicamenteux.

Le suivi post-opératoire s’étend sur plusieurs semaines. Des visites de contrôle permettent de surveiller l’évolution et d’ajuster les soins si nécessaire.

5. Suite du traitement

Une fois la greffe consolidée, le chirurgien peut procéder à la suite du plan de traitement, comme la pose d’un implant ou la mise en place d’une prothèse. À ce stade, les conditions sont réunies pour garantir la stabilité à long terme.

Un bon déroulement repose sur une communication claire entre le praticien et le patient. Le respect des étapes, associé à un suivi régulier, augmente considérablement les chances de succès de la greffe.

Ce qu’il faut retenir

Le succès de la greffe repose sur plusieurs facteurs : un diagnostic précis, une bonne préparation du patient, une exécution rigoureuse, et un suivi post-opératoire attentif. En adoptant les bons réflexes, le patient favorise une régénération efficace et durable.

Prendre rendez-vous à Voisins-le-Bretonneux

Vous souhaitez évaluer la faisabilité d’une greffe osseuse, sinusienne ou gingivale ? À Voisins-le-Bretonneux, le cabinet dentaire I Can Smile vous reçoit dans un cadre professionnel, à l’écoute de vos besoins. Prenez rendez-vous en ligne pour un premier bilan complet et des conseils personnalisés.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une greffe dentaire ?

Une greffe dentaire consiste à ajouter de l’os ou de la gencive dans une zone déficiente afin de rétablir la structure, le confort et l’esthétique de la bouche.

Dans quels cas une greffe est-elle nécessaire ?

Elle est indiquée avant la pose d’implants, en cas de perte osseuse ou de récession gingivale. Elle améliore la stabilité, prévient les complications et soutient l’esthétique du sourire.

Quels sont les différents types de greffes dentaires ?

- Greffe osseuse : pour renforcer l’os de la mâchoire.

- Greffe sinusienne (sinus lift) : pour augmenter la hauteur osseuse dans la zone des molaires supérieures.

- Greffe gingivale : pour corriger une gencive rétractée ou protéger les racines.

Comment se déroule une greffe dentaire ?

Après un bilan clinique et radiologique, le praticien place le greffon sous anesthésie locale. La cicatrisation dure plusieurs semaines, avec un suivi régulier.

La greffe dentaire est-elle douloureuse ?

L’intervention se fait sous anesthésie locale. Quelques inconforts (gonflement, sensibilité) peuvent apparaître, mais ils sont généralement bien contrôlés par le traitement post-opératoire.

Quelle est la durée de cicatrisation ?

Selon le type de greffe et la zone traitée, la cicatrisation prend de quelques semaines à plusieurs mois avant de pouvoir envisager la suite du traitement (ex. implant).

Quelles précautions après une greffe ?

Éviter les efforts physiques, suivre les consignes d’hygiène, adopter une alimentation douce et respecter les rendez-vous de contrôle.

Quelle est la durée de vie d’une greffe ?

Bien réalisée et suivie, une greffe dentaire s’intègre durablement. La longévité dépend de l’hygiène, du mode de vie et du suivi régulier chez le dentiste.

À découvrir également : Dents de sagesse